Le 13 mai 2022, la star planétaire Rihanna mettait au monde son premier enfant, après des mois de fascination médiatique sur un ventre bombé exhibé sur le tard. Durant plusieurs mois, elle a arpenté les tapis rouges vêtue de strass argentés, de dentelle noire ou rouge, de bijoux et de laçages ornant son ventre nu. Rihanna se fait passerelle entre le monde des tabloïds et celui des réseaux sociaux, où les images de « baby bump » – terme designant le ventre de grossesse, issu de la presse people et attribué à l’éditrice du magazine Us Weekly Bonnie Fuller en 2002 – sont omniprésentes. Symboles occidentaux du « projet d’enfant » ou manne financière pour certaines, les posts dévoilant un enfant à venir ont en commun de questionner les liens entre la mère, le foetus et le reste du monde.

Tandis que les grossesses de stars américaines déclinantes des années 2000 ont permis à certaines de créer des empires commerciaux (comme Nicole Ricchie), ce sont aujourd’hui les influenceuses de la téléréalité qui documentent méticuleusement leur grossesse sur les réseaux sociaux. Leur blason de « fille légère » se voit redoré par leur futur statut de maman, bien qu’il ne soit pas question de paraître moins sexy : Laura Lozina, Jessica Thivenin, Hillary Vanderosieren ou Maddy Burciaga multiplient les clichés en maillot de bain ou lingerie fine, dans la lignée des auras magnétiques de Demi Moore, Serena Williams ou Beyoncé dont le baby bump avait fait la couverture de Vogue ou Vanity Fair.

Sur Instagram ou sur Tik Tok, les neuf mois de grossesses sont rythmés par l’annonce de la grossesse (pregnancy reveal) et la traditionnelle mise en scène de la découverte du test de grossesse par le père, la gender reveal et ses ballons colorés – roses ou bleus – explosant au moment de l’annonce du sexe du foetus, les échographies trimestrielles et finalement l’accouchement et l’image d’une maman épuisée dans une blouse médicale tenant son nouveau né dans les bras. Autour de ces événements marquants, gravitent d’autres formes de publications : des clichés d’un ventre grossissant de jour en jour, savamment encadré par les mains d’une mère tachant dès les premières semaines de faire comprendre qu’il s’agit bien d’une grossesse et non d’une prise de poids, les portraits de copines enceintes simultanément, les moments d’intimités avec le père qui manipule le ventre ou l’embrasse tendrement, et enfin les opérations commerciales permettant de vanter les mérites d’une marque de poussettes, de tire-lait ou de produits cosmétiques pour bébés. Le compte Instagram devient à la fois le portfolio professionnel, l’album de famille et le journal médical, saupoudré d’une sensualité forcée – peu de place pour les nausées, les vergetures, les saignements.

The baby bump is displayed, exhibited, decorated, tattooed, served up to the press and the public – an audience of the few or the many – like a trophy.

Dans l’article The baby bump. Pregnancy’s new social visibility (2020), la chercheuse Angela Biscaldi analyse la mise en scène du baby bump sur les réseaux sociaux. Perçues par certaines comme une forme d’émancipation du contrôle médical et de son imagerie, mais aussi comme une manifestation publique du projet d’un enfant choisi (en opposition à la grossesse subie), les images de baby bump tendent à séparer la mère du foetus, pavant le chemin de la reconnaissance de l’embryon comme un être possédant un droit à la vie propre.

Displaying the “external” belly – after the sonogram has provided a public view of what is going on inside – could be the last act in the sequence that has made the woman’s body a “public” place, thus depriving her of any feeling of intimacy and the exclusive relationship with her pregnancy. Just as the rise of instrumental diagnostics made the woman a passive subject of medical knowledge (and of the bioethical discourse on Life), the public display of the belly has made her the subject of a social discourse that sees children as “luxury goods”, the new status symbol.

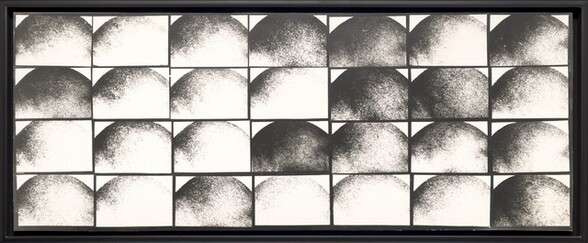

Susan Hiller, Ten Months (1977–1979)

Le babybump devient le centre de toutes les images de femmes enceintes, immanquable, omniprésent, envahissant. En 1997, dans l’article The Virtual Speculum in the World Order, la philosophe Donna Haraway proposait une analyse de la mise en visibilité des foetus par le prisme des sciences et des nouvelles technologies médicales. Elle mettait dos à dos les techniques d’échographie qui ont permis dès les années 1960 dans les pays occidentaux de « voir » le foetus en 2 puis 3 dimensions via un écran et de lui donner une existence propre avant même sa naissance, et les méthodes statistiques permettant d’invisibiliser les morts infantiles dans les pays du Sud, des morts qui n’intéressent (in)visiblement personne.

Dans ce contexte, Donna Haraway reproche aux féministes de son époque d’avoir du retard sur la connaissance (et donc la critique) des nouvelles technologies : alors que le sonogramme faisait son apparition et permettait une plongée inégalée au coeur du corps des femmes, les féministes découvraient le spéculum (un outil archaïque datant du XIXe siècle) et se le réappropriaient pour observer leur col de l’utérus. Haraway propose alors d’utiliser le spéculum comme un « outil de pensée » : non pas dans sa forme connue, mais comme l’ensemble des outils (incluant les avancées technologiques) permettant de rendre le corps observable, ou « [d’]élargir les ouvertures dans toutes sortes d’orifices ». La documentation en ligne des babybumps pourrait-elle constituer une des formes de ce « virtual spéculum » ?

Entre les images médicales d’embryon humain du photographe Lennard Nilson publiées en 1965 dans Life Magazine et les images récemment vues dans le film Humani Corporis Fabrica de Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor – parmi les images chirurgicales plongeant dans les entrailles du corps, une césarienne sanglante et un ventre déchiré à quatre mains – qu’est-ce qui a véritablement changé ? Entre la continuité de l’objectification du corps des femmes à des fins scientifiques, médicales, économiques et la création d’une nouvelle imagerie de la grossesse produite par les femmes, difficile de ne pas mentionner le caractère horrifique qui plane sur cet état physiologique. D’ailleurs, le terme Bump est en anglais un classique du cinéma d’horreur (a bump in the night). « Bump » renvoie à une protubérance, une excroissance, une tumeur, quelque chose d’extérieur et d’inconnu au corps qui surgirait de façon innatendue, séparant ainsi le corps de la mère de celle de l’enfant en puissance. Cette imagerie peuple notre culture audiovisuelle, dans la saga Twilight, lorsque Bella succombe à son accouchement vampiresque, ou dans le récent Titane (2021) exhibant un babybump d’acier déchirant le corps d’Adrien/Alexia. Entre la paranoïa de Rosemary engendrée par sa grossesse (Rosemary’s Baby, 1968) et le meurtre d’une mère sur son enfant monstrueux car « plastivore » (Les crimes du futurs, 2022), l’horreur et la violence hantent la maternité. Tout comme dans la vidéo) de l’artiste Tala Madani, montrant un foetus se nourrissant progressivement de la violence du monde, avant de sortir du ventre de sa mère en le transperçant de tirs de pistolet.

Cette newsletter, entamée il y a des mois de façon assez guillerette, s’est vue rattrapée par une question lancinante et insupportable : celle du droit à la vie d’une poignée de cellules dont la subsistance tient au fil de la vie de la personne qui les porte qui frappe encore à la porte de la « modernité occidentale ». Pourtant, si l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade aux États-Unis semble nous replonger des décennies en arrière, il n’en est rien : reprenant le titre d’un article du New Yorker, « We’re Not Going Back to the Time Before Roe. We’re Going Somewhere Worse ».

Cet endroit pire, c’est celui de la société numérique des données. Dans un pays où le droit à l’avortement n’est plus, pire, lorsqu’il est criminalisé, celles et ceux qui ne comprenaient pas les enjeux autour de la sécurisation des données personnelles au motif qu’ils et elles n’avaient rien à se reprocher peuvent revoir leur copie : au XXIe siècle, quelle femme vivant dans un pays occidental penserait que son historique de navigation autour des symptômes de grossesse pourrait être retenue contre elle par la justice ? Dans les états étasuniens où l’avortement est désormais illégal, toute fin de grossesse avant son terme devient suspecte et potentiel objet d’investigation : la justice pourra examiner les historiques de recherche, historiques de navigation, messages textuels et images, données de localisation, données de paiement ou informations provenant d’applications de suivi des règles. Le problème, c’est qu’il est aujourd’hui difficile, si ce n’est impossible de cacher sa grossesse à son smartphone, et lorsqu’on y arrive, nos comportements sont associés à des activités criminelles, comme en a fait l’expérience la sociologue Janet Vertesi en 2014.

Social media isn’t the only offender. Many websites and companies, especially baby-related ones, follow you around the Internet. So I downloaded Tor, a private browser that routes your traffic through foreign servers. While it has a reputation for facilitating illicit activities, I used it to visit BabyCenter.com and to look up possible names. And when it came to shopping, I did all my purchasing—from prenatal vitamins to baby gear and maternity wear—in cash. No matter how good the deal, I turned down loyalty-card swipes. I even set up an Amazon.com account tied to an email address hosted on a personal server, delivering to a locker, and paid with gift cards purchased with cash.

Dans un monde où l’achat d’un jeu de données montrant d’où viennent les personnes qui visitent quelques 600 cliniques du Planning Familial étasunien, combien de temps elles y restent et où elles vont ensuite ne coûte que 160$, difficile d’être optimiste quant à l’utilisation potentielle de ces données.

Dans un monde où l’apparition d’un émoji « homme enceint » peut cristaliser le débat public pendant des jours alors que les maternités agonisent (privées de sages-femmes, de matériel, de temps), dans un monde où des femmes « adoptent » des poupons hyper-réalistes pour faire face à leur infertilité, la perte d’un enfant ou une fausse couche tandis que des artistes projettent des organes mutants aux bébés du futur, dans un monde où les données numériques des femmes ne leur appartiennent pas, tout comme leur corps ne leur a jamais appartenu, je préfère contourner une conclusion probablement trop pessimiste et disperser quelques liens utiles :

Un reportage photo sur une maternité de Los Angeles pendant la pandémie en 2020

Une road movie abortif américain

Le female gaze de la peintre Caroline Walker sur le travail féminin, notamment en milieu hospitalier

Merci de m’avoir lue, n’hésitez pas à vous abonner et à m’envoyer vos retours et références en répondant à ce mail ♥

You just read issue #12 of Le Ragoût. You can also browse the full archives of this newsletter.