訂戶限定 31:和古古吃飯、文章登上 Google 探索、貝爾科科與策展型創作

又是個多雨的一週,下雨總是讓人心情略顯鬱悶

不過依舊是個愉快的週末,畢竟放假就是爽!

而且,明天下午我打算去石碇走輕鬆的古道,可參考 Tony Huang 影片:石碇外按古道整修完畢!一條交通接駁超便利、老少咸宜的淡蘭古道!

就在今晚,跟古古約起來吃飯聊聊,十分愉快

以往只有在網路上互動,從她去年六月發 email 告訴我,可以給我一些鐵人賽參賽的回饋與心得,已經過了一年

我覺得能和厲害的人一起聊聊,往往能夠帶給自己不同的感受和動力

說真的,這並不是聊到什麼特定議題帶來的影響,我覺得更重要的是人本身

有個性的人自然能夠發散出獨特的價值觀和嚮往

我相信我也是這樣的人,哈哈哈!

古古本來以為我對 AI 或 AI 開發知之甚多——其實並沒有

跟各位坦承,雖然這份電子報動不動就提到 AI,但我個人對於 AI 的運用也還稱不上嫻熟

我只是關心,但還沒有高度的 AI 化,或者能夠用它來進行大量、規模化的開發

我更想要表達的是,在未來我們所做的決策和行事的方向上,更需要考慮 AI 的存在,以及如何與它協作這個議題

當然,這個議題我們也不會落下

話說回來,結束回家之後,我最強烈的感受是:似乎有了更大的篤定,去實踐想做的事情——就像打了雞血一樣XD

尤其在寫作這件事上,平心而論,我本來就比較不受外部誘因影響,大部分的動力還是來自於寫作本身的滿足感

有流量當然很好,但主要的追求還是來自於「向讀者傳達一件我認為有趣或重要的事」

儘管如此,我仍常常覺得自己不夠努力

仔細想想,寫作也好,做 side project 也罷(目前兩者有一定程度結合,可參考這個清單),「實踐」本身就能夠說明——甚至證明——很多事

行為本身就是對個人價值觀的再思考

第 29 期提到「資訊太多、耐心太少」,這樣的感受總是揮之不去

至少這頓飯聊完,我覺得耐心增加了幾分,希望可以貫徹!

說到寫作

這篇最新文章〈uv 容器化實作:使用官方 image 建立 Dockerfile〉看起來雖然平平無奇,但它上了 Google 探索!

所謂的「探索」,就是安卓手機打開 Chrome 瀏覽器後,首頁下方的推薦內容!

可以理解為安卓手機的網頁資訊推播中心

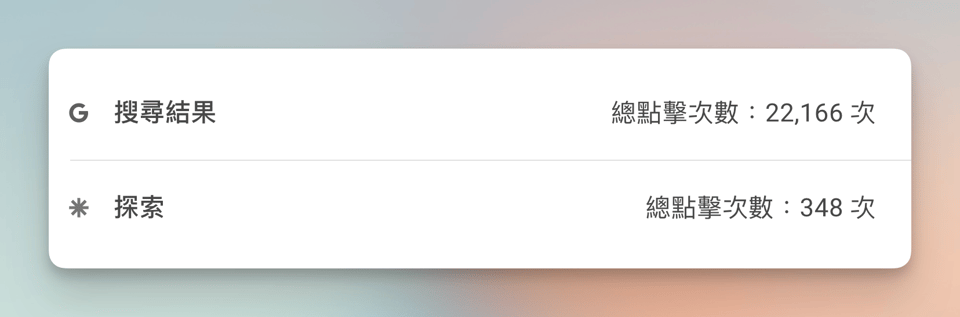

想知道自己有沒有上探索,可以去 Google Search Console 看,探索的點擊會獨立於搜尋點擊,像這樣:

部落格寫到現在已經接近 200 篇了,但在我的記憶中,能夠被探索推薦的文章數量應該不超過 5 篇,可以說機率極低

所以內心還是有幾分欣慰的

就像上一期說的,這一篇雖然篇幅不多,但花費的時間卻不少

主要是想要呈現一種「個人歸納之後產生的看法」,而不只是單純的轉述知識

說到「個人歸納」,我最近還關注起了一種創作形式,就是「策展型創作」

這是我自己給的名詞,其實就是「收集有用的資訊並給出簡短的評論」這類的創作

通常是以電子報的形式刊出,節省你搜尋的時間,並幫助你找到有興趣的內容

說真的,以往我對這類創作內容是比較無感或排斥的

甚至曾寫過「我不喜歡『收集型』的創作模式」這樣的看法

一方面是我並不擅長寫這樣的東西,另一方面是總覺得這缺乏足夠的個人特色

不過,這一波 AI 的衝擊也部分地改變了我的想法

我覺得創作的形式不只有一種,至少不只有「自己認真地把全文都寫出來」這一種形式

不誇張,很長一段時間裡,我都不是這麼想的,但 AI 讓我改觀了

比如說女友想要嘗試做食物介紹類的 podcast,如果自己寫稿然後再去錄音,可想而知,會花很多時間才能夠做出第一集

但是現在 AI 可以幫你寫稿,甚至可以幫你直接文字轉語音,而且還栩栩如生

這個時候,你可以直接作為一個策展人,去大量創作你覺得有意思的主題

我頓時覺得這種方式也很不錯啊!因為在這個場景中,關鍵的是這些想法,而不只是這些想法是怎麼被呈現的

兩者可能一樣重要,但我們可以在特定的場景下選擇其中之一來全力發揮

這也是為什麼我覺得策展型創作,也能有自己的靈魂——在於選題

當然,我畢竟不擅長創作這類內容,但我認為它值得練習,就像 Vibe Coding 一樣,所以我也鼓勵女友這麼做

最後,推薦一個策略型創作——貝爾科科

個性化的副標題(其實就是每一期的標題),多元的內容(雖然主要是開發),作為軟體工程師,我覺得這樣的內容非常有趣!

在這個 AI 時代,如果說有什麼值得嘗試的,或許就是嘗試那些,你以前並不習慣的東西

有可能會發現新的樂趣或契機,甚至成為下一個前進的動力