該寫"清楚"的,是客戶想變成的樣子

Clear vs Clever: A Quick Guide To Avoid The #1 Mistake In Writing

Ship 30 for 30 是一個告訴大家怎麼完全靠寫作為正職的網站。裡面有許多在數位時代寫作的教學,當然也有課程在販售,是標準的內容行銷模式。如果像我一樣(想不開)想瞭解關於在數位時代寫作的一切,這裡有很多寶。

很多時候英文本身就是很有power的一種語言,這句話我完全不想翻成中文。

文中有許多範例在告訴我們,我們身邊有許多公司的文案,寫的都非常的"安全"。它們會把自己的願景都寫的冠冕堂皇,能提供的服務都是貼心至極,一切都是為了顧客著想(好像我現在在寫的東西?😅)。但實際上在2022年的今天,大家的注意力都少得可憐,大家都不希望"被"浪費時間,所以這種文案運氣好一點會在讀者看完之後,留下一大堆問號,運氣差一點則是根本沒被看完就會跳過了。

也許你會覺得,我們又不是行銷或是其他的文字工作者,不需要懂這個吧?

我們確實不是靠文案吃飯,但我們在職場上的說話和簡報,很容易在"打安全牌"的思維下,也落入這樣的問題。我們會說「這個問題我們會再討論看看」,實際上那就是等於「我們壓根兒就沒想過這個問題」或是「我們其實不認為那是個問題」;我們會在簡報上寫「我們的產品將給用戶極佳的使用體驗」,實際上的意思是「我們其實不知道用戶會怎麼用我們的東西?」;我們會在產品介紹的過程,不斷的解釋和比較規格上的優越,可聽在用戶的耳裡可能是等於「你們究竟有沒有想過,我用了產品後能否解決我面臨的問題?」。

Contrary to popular belief, customers don’t buy products or services—just like how readers don’t buy books. Customers buy solutions to urgent problems. More importantly, they buy transformations in their lives. They want to buy your product or service because of who and what they believe they will BE “on the other side. Help them imagine their own future.

在思考這個問題的時候,我一度有卡住。之所以我們的文案到最後都會寫的那麼"安全",確實是因為我們沒辦法給出夠具體的承諾。什麼時候可以交付產品?問題是否可被根除?這規格確有預期的效益嗎?導入這個技術怎麼證明有提升我們產品的價值?…每一個問題非但不是我說了算,不是我一個人能全部handle得了,有的問題根本已經要擲筊問天了吧?…為了確保大家失望的程度不會太重,自然就不能給出太高的期望。如果可以,我當然也想,也知道「Clear」比「Clever」重要,但沒有足夠的把握或事實,誰又能有足夠的膽量可以給出「Clear」的內容?

我知道這不是個非0即1的規則,只是個比較好的原則。那我們要怎麼提供出所謂的「Clear」的內容呢?

既然「Clear」是形容詞,那就要搞清楚對誰來說是Clear的。

答案也不是什麼新鮮事,就是換位思考。我們也很清楚,我們的產品或服務,終極,真正的目標應該是要提供價值,而不是價格。而關於「價值」,呼應到Dickie和Cole這兩位作者,我很喜歡朱騏的一個比喻:

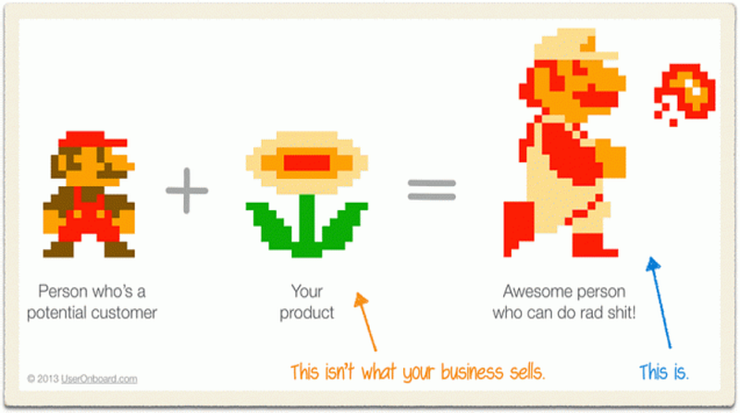

多數的產品都是在描述這朵花有多厲害、詳細列出花的屬性,例如能噴出超強的火球、打烏龜一擊就死,這是描述產品功能。但是當市場上產品功能都差不多的時候,我們要描述的是「吃了火焰花的Mario,打烏龜的時候有多好打、打庫巴的時候有多爽。」這就是客戶想變成的樣子。

所以我們該端出來的內容,該說的故事,就是「客戶想變成的樣子」。或許我們的產品或服務,沒辦法一步到位,不能100%變成客戶想要的樣子,但我們應該把注意力專注在描述,我們的產品怎麼讓客戶,離他想要的樣子,又更接近了一點?如果我們的產品不能讓瑪莉歐既長大,換了裝,又能丟火球,那不然我們就集中火力描述,換了裝的瑪莉歐是如何跟其他人更顯得不同,很容易被其他人看到;或是描述長大後的瑪莉歐因為可以承受一次失誤,而因此可以通過更困難的關卡或是擊敗頭目;如果沒變身,沒變大,但可以丟小號的火球,那我們就可以認真描述在有了火球的能力後,可以遠程就把煩人的小兵都都打掉的那種快感…除非我們的產品真的是一無是處,否則任何讓用戶"變身"後的樣子,都應該是我們能描述的出來的。

之前寫「列出清單,就是以終為始」,我想可以再加這項進去:「寫/想出最後的樣子,想得清楚,當然也是以終為始」。