#65 工作倦怠

避免工作倦怠的方式,或許在小松真也的漫畫裡提示了。

Hi there,

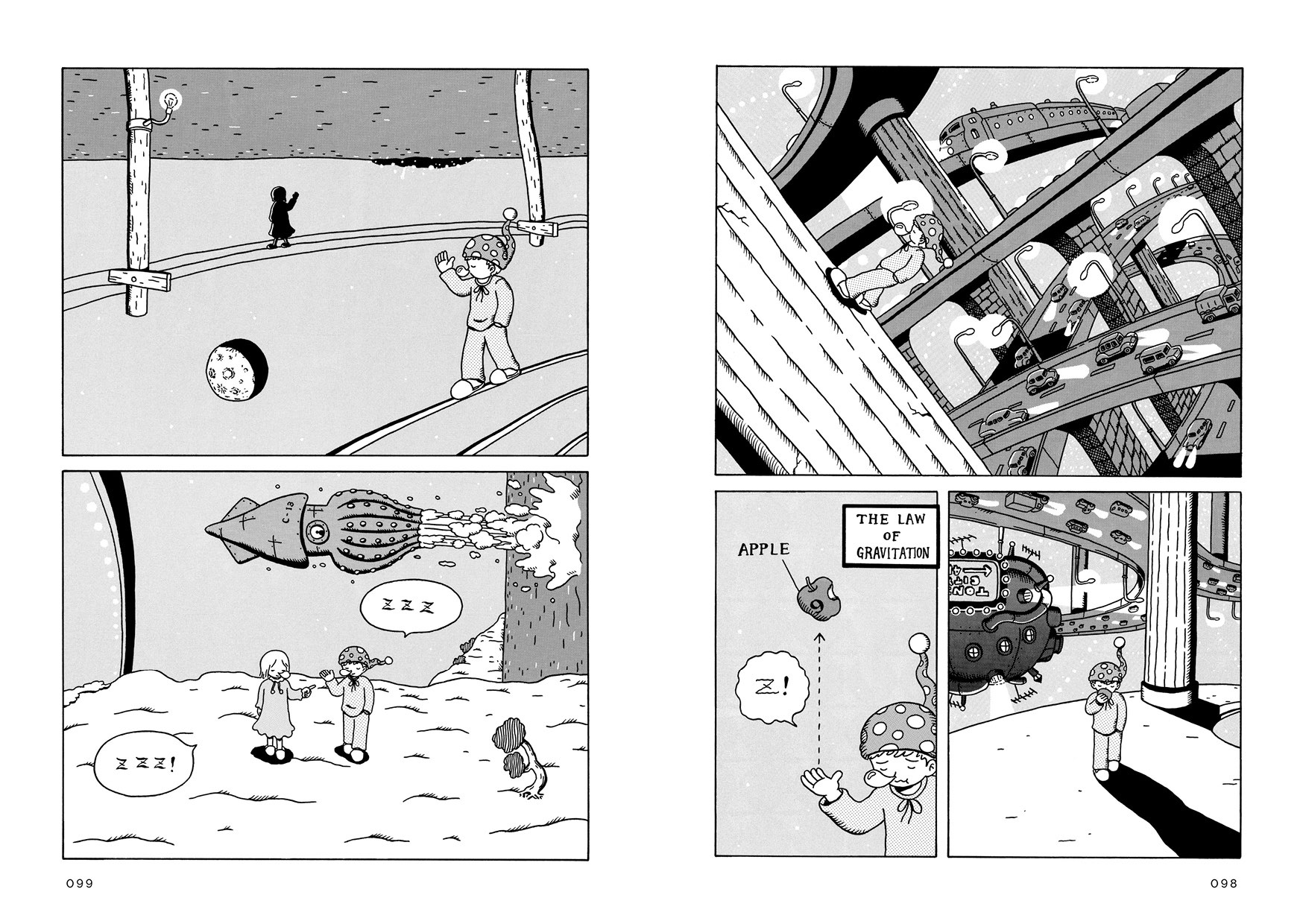

小松真也的《睡沌氣候》蒐集發表於 2000 年代的漫畫作品。其中〈SLEEP WALKER〉、〈單車生活〉和〈太陽的休假〉趣味相似,乍看像走讀夢境,但何嘗不能說是某個不顧世界、自顧自行進的人,被某個世界中的漫畫家觀察到,所留下的漫畫呢。

前行的節奏究竟如何,我們不知道,畢竟我們只看到小松以畫格切出的瞬間。但從平面和畫格的比例推敲,多半是等速運動,就連拋出蘋果的瞬間也彷彿沒有加速度。

1.

說不定只是天氣悶熱的緣故,不過最近確實有些工作倦怠。工作倦怠不是一種情況,而是多向度的,例如身心過度延展(工作上要承擔的角色跟性格相距太遠)、憤世嫉俗(不把同事或客戶當人看,而是當成某床的某幾個數值、某張工單、某張號碼牌)、挫折失意(「反正怎麼做都沒用」,通常伴隨工作效能低落)、氣力耗盡(只有辦法完成最低限度的事情,覺得被榨乾、掏空)。

通常我們在這幾個向度上都會拿到一點分數(不然我看到的那些推文、噗文、脆文、臉書文是怎麼回事!),不幸各向度都惡化,通常也會有些身心症狀出現了。

十年前離職創業,當時唯一稱得上理想的,就是追求我想要的工作狀態:遠端責任制。說來慚愧,但當時對賺錢絲毫沒有期待,或不如說,根本沒賺過像樣的金額,也就難以回推市場大小、到底該賺多少(銷貨成本、毛利率)等,待到經營過程裡左右端詳,才漸漸有點概念。至少對小團隊來說,遠端工作不算難,何況一開始不是從攀比數值,而是以優先顧好身邊親近的人來規劃生活與工作,也就這樣馬馬虎虎過了十年。

近期的倦怠,似乎是在「挫折失意」多拿到了一點分數。

2.

倒也不是「於是,我去了一趟台東」,但我確實去了一趟台東,去看公東高工的聖堂大樓。我知道公東高工的故事許多年了,直到上週六才親歷其中。親歷才能拾級而上,才能按照建築被使用的方式探索建築。這棟樓的外梯有外牆,步登四樓的過程中,牆上開的比例不一的洞迎進周邊的情景。

走進四樓的禮拜堂,才會發現一路上模矩般的開口,被回填了通往彼岸的、變化的故事。說故事的媒材是玻璃,絢爛的是地上的光影,總覺得建築師無意間用異教徒的觀點(柏拉圖的洞穴寓言)自我解嘲。

氣窗沒開,一整個太平洋的夏日就在蒸籠般空氣中,踏出禮拜堂還有燦爛耀眼的陽光。(同一時間,某友在海之外的綠島潛水,另網友在蘭嶼,我卻要回台北,殊為可恨。)

聖堂大樓樸直粗獷,毫無廢話,多少也反映二戰結束十年時,物資匱乏的情況。往下走,有呂阿玉的建築展。呂阿玉是台中人,建築科畢業後父喪,來台東依親,成為縣政府技士。呂沒有建築師執照,但在官方默許下設計監造許多公家建築,比同時期西邊的同類建物有趣多了。

呂阿玉招牌的遮陽板規格一式,容易生產,就如同公東高工禮拜堂的椅子,一式水泥磚嵌三條木板,好坐好跪。

按今日的物資和技術,不必特意委屈,但當時的條件為什麼得出更耐看、耐思索的設計,或許就在於限制本身。

3.

人們通常是從身心耗竭的跡象或症狀察覺工作倦怠,失意挫折較難從旁共感(這裡的察覺與共感,適用於對旁人,也適用於自己觀察自己)。一來許多工作的徒勞「內建」於對職位的刻板印象,例如電話客服和人資,前者聽客戶發洩,後者製造再清理組織內部的情緒垃圾。刻板印象之所以成立,除了常人對實情陌生之外,往往是因為它道出了部分實情。何況,人稱「開發者」的軟體工程師、醫生等社會地位較高的業種裡,也不乏一袋米扛幾樓的工作內容。比方說合法邊緣的博弈、色情產業就需要人整天串金流 API,一家被封換一家,就像幫註死之人續命,可能柯文哲這樣優秀的人才能津津樂道。

另方面,人也內建拖遲「怎麼做都會失敗」感受的心理機制,比方說斷章取義、挑有利的部分著重詮釋,比方說「比上不足,比下有餘」。更何況,某方面能力較強的人即使失意挫折,未能發揮自己完整的實力,從旁看來也未必比同儕差。挫折失意,通常是來自本來的期待甚高。

對於工作倦怠的觀察裡,有一項提醒是不要在工作或職涯上寄託太多理想,包括收入及其所允諾的物質生活。高收入、低工時、受人尊重、嘉惠世人、…——如果有一份工作同時滿足這些期望,肯定有誰誤解了什麼(通常是誤解「尊重」和「嘉惠」這種缺乏量化定義和相關統計的語意)。而在沒有的地方揮汗馳走、拉扯身心,也是枉然。

這跟經營親密關係很像。純愛和一對一關係等期望,讓許多人只向同一個人索討其在親密關係裡期待的事物與特質,可惜一個人很難幽默風趣溫柔體貼,同時外型收入興趣和性器都契合你的期待——如果有,肯定有誰誤解了什麼。

這也是為什麼,恰如其分地評價「成功故事」中的運氣成分,或者說設定正確的期待方式,是一件困難但重要的事情。人的期望經常是來自彼此觀察,雖然歐洲和美國的作者探討工作倦怠的時候,常膝反射似地訴諸新教倫理,但我不認為台灣社會有什麼新教倫理可言。大多數人只是從賺夠錢,買房生子,出入有面子,在考慮事情,包括工作。不論台灣或矽谷,社會評價為成功的故事裡,成功的關鍵往往是人生無數決定裡極少數的幾個決定,恐怕更只有極少數人在做決定當時就預見了成功。

換句話說,對工作(和親密關係)的期待,或許都是化整為零來處理,對身心比較健康。設定一個小期待,設計多個對應的作法,逐一執行,把學到的經驗投入下一個循環。往往是這樣,才不知不覺走得遠——儘管一直都談不上成功,就是了。

喜歡這篇文章嗎?歡迎贊助

Show notes

《睡沌氣候》,進一步的講解如吳平稑〈以畫格收集夢:《睡沌氣候》的觀光指南〉

去看公東高工:臺灣戰後經典手繪施工圖建築展,展期到 8/17,週一到六 9:00~16:00。

或許就在限制本身:另參粗獷主義(brutalism)。〈粗獷主義建築:美與不美?留與不留?〉(香港的粗獷主義建物)、〈粗獷主義建築:實用性超越美學的戰後設計〉。

需要人整天串金流 API:如果 LLM 能減少這類人力,長遠來說未嘗不是功德一件。

可能只有柯文哲能津津樂道:例如〈全球首例!台大用葉克膜救活「無心人」 讓柯文哲看透生死〉——其實我印象中的不是這篇,不過意思差不多。另外葉克膜帶來的生死問題那段,某種程度逗趣的是柯想通後的結果,有多麼浮泛平淺。