La compote de Côme #248 - du dimanche 26 octobre au dimanche 2 novembre

Je me rebelle, je m'énerve, je regarde vraiment beaucoup de choses.

Jeux de rôles

Sigmata—This Signal Kills Fascists / Repeat the Signal – Un jeu de rôle farouchement antifasciste, qui tient davantage du petit manuel de réflexions autour du principe d’insurrection et de résistance, je ne peux qu’approuver… mais est-il bien raisonnable que tout ça soit aussi complexe et peu accessible ? Si l’on admet, comme le fait d’ailleurs l’auteur, qu’on joue à Sigmata pour « faire semblant de », c’est un peu dommage d’utiliser pour cela un système de jeu complexe, qui met davantage l’accent sur la stratégie et le combat que sur l’aspect humain derrière son propos. Ça pourrait passer, mais en plus la mise en page du jeu se résume à de gros blocs de texte, page après page, rendant difficile l’assimilation de l’information… Bref, j’avais très envie d’aimer Sigmata, et les pages théoriques que j’y ai lues m’ont parues riches, mais en tant que jeu, il n’est pas pour moi.

Vieux Os – C’est rare que je parle de jeu de rôle francophone dans cette compote, mais il se trouve que j’ai beaucoup aimé cette semaine ma lecture de Vieux Os, du moins jusqu’à un certain point. C’est de la belle ouvrage à tous points de vue que ce jeu où l’on incarne des squelettes errant quelque part dans l’après-vie, mais elle est un poil diminuée par son paradoxe interne, consistant à dédier de nombreuses pages à l’élaboration d’un univers riche et intéressant, aux accents plutôt sombres, tout en répétant fréquemment qu’il s’agit là d’un jeu comique et qu’on est là pour rigoler. Il y a là à mon sens une dissonance thématique, pas irréconciliable si on considère le jeu comme davantage absurde qu’humoristique, mais c’est dommage que peu de billes nous soient données de ce côté-là...

HyperMall: Unlimited Violence – Parfois, la dissonance est le thème et elle guide le style visuel du jeu : HM:UV se vautre ainsi dans une maquette faite de collages mal assemblées, pour mieux illustrer cet univers atroce fait de bric et de broc, une sorte de version démoniaque de tous les memes d’Internet réunis au même endroit. Comme le titre l’indique, on est là pour jouer de l’ultraviolence, avec un ton clairement désespéré, et si ce n’est absolument pas ma tasse de thé, je me dois de reconnaître que, dans ce domaine, HyperMall est sans doute en haut du panier.

Girl Frame – C’est un peu gênant quand un jeu se réclame d’Apocalypse Keys, alors qu’il utilise clairement le système de Libreté ; encore plus quand il s’agit de robots géants, comme dans De Bile et d’Acier… Les comparaisons s’arrêtent cependant là, car dans Girl Frame les questions queer vont être mises sur le devant de la scène, tout comme la question de l’agentivité — le jeu nous prévenant aimablement que ça l’intéresse d’explorer la perte de cette agentivité, avec des actions de jeu qui forcent la joueuse comme le personnage à faire ce qu’elle ne veut pas, via le personnage contrôlé par la MJ. Girl Frame n’est pas dans son aspect final mais, en l’état, il présente un intéressant remix de pas mal de choses croisées ailleurs… même si elles ne sont pas toujours attribuées à la bonne personne.

Bandes dessinées

L'Infiniment Moyen et plus si infinités dans les limites finies d'une édition minimaliste – Les derniers albums de Marc-Antoine Mathieu m’avaient un peu déçu, car il faut bien reconnaître que le dessinateur est à son meilleur quand il produit quelque chose de contraint plutôt que quelque chose de philosophique. Avec cet ouvrage-là, il tente le grand écart : parler de l’infini avec moult jeux de mots et généralisations philosophiques, ça tombe un peu à plat pour moi, mais le faire dans un ouvrage de 2cm2 (fourni avec une loupe!) voilà qui me parle. Ce n’est pas la BD du siècle, et en taille standard elle serait passée inaperçue, mais en version timbre poste, je trouve ça génial, à quoi ça tient.

L’Hyperrêve – Coïncidence pas si étonnante, puisque j’ai appris l’existence du second en découvrant le premier, voici une autre bande dessinée de Mathieu, publiée 4 ans plus tôt, qui traite également de l’infini. Mais ici, c’est sous le grand parapluie des aventures de Julius-Corentin Acquefacques, qui permet à l’auteur toutes les fantaisies en matière de mise en page… Il y a un mouvement étrange dans cet album, qui débute comme un récit classique de Julius-Corentin (c’est-à-dire fort bizarrement mais avec une vraie progression narrative) puis se bloque soudain dans les mêmes considérations linguistico-philosophiques que l’ouvrage précédent (enfin, suivant) tout en déployant quelques trouvailles matérielles toujours sympathiques. Je tire de tout cela les conclusions que Mathieu est passionné par ce sujet, qu’il ne sait pas trop comment en tirer une histoire intéressante, mais qu’il a par contre mille super idées pour le représenter matériellement.

Fille-chien à Dog-City – Parfois, il n’y a pas grand-chose à dire pour souligner la coolitude d’une œuvre. Par exemple, si tu ne trouves pas que ce zine imprimé sur papier fluo, qui raconte l’errance d’une fille nue à double poitrine dans une ville peuplée de chiens anthropomorphes, avec un mélange de dessins et de collages, est l’épitomé du cool, je ne pourrai sans doute pas te convaincre du contraire.

Non-fiction

Les Luttes et les rêves – Après des mois à traîner à côté de ma table de chevet, j’ai enfin terminé les 900 pages de cette somme d’histoire populaire, qui retrace les luttes diverses des 3 derniers siècles et demi en France : révoltes paysannes, luttes anticoloniales, rébellions féministes, et j’en passe… Ça se lit souvent comme un roman et, si ladite lecture est longue, elle a le mérite de souligner l’aspect cyclique de tout cela, à savoir que le pouvoir et les gouvernements ne sont jamais vraiment du côté du peuple, et que celui-ci doit se révolter, souvent de façon violente, pour obtenir ce qu’il veut. C’est aussi un bon rappel que nos grèves et démonstrations d’insatisfaction de ces dernières années sont vraiment très gentillettes par rapport à ce qu’on a pu connaître à peine 50 ans plus tôt… Bref, ça donne un peu envie de tout casser, quand même, avant de ne plus pouvoir rien réparer.

Page de pub

Changer d’angle épisode 7 - Double actualité cette semaine : d’abord parce que l’ami Julien m’a fait la politesse de m’accueillir dans son excellent nouveau podcast, dont l’idée est d’inviter des rôlistes pour parler des jeux qui leur ont fait changer leur manière de pratiquer le loisir. En l’occurrence, j’y parle de ma découverte des formats courts de Grant Howitt, qui m’ont lancé dans la création et m’ont convaincu qu’en fait, créer un jeu, ça pouvait être plus facile et rapide que je le croyais...

Vous êtes poursuivies dans l’Antimaison. - ...La preuve avec la création de la semaine, qui est en réalité la reprise d’une version en 36 mots que j’avais sortie au printemps dernier. En effet, quoi de mieux pour Halloween que de proposer une bâtisse qui n’est pas sans rappeler celle de Mark Z. Danielewski (dont on n’échappe jamais complètement à l’ombre, on dirait) avec des accents d’horreur psychologique et, peut-être, une fin heureuse tout au bout du tunnel… Je ne te cache pas que derrière cette nouvelle version, il y a aussi l’idée de fournir une version imprimée un brin ambitieuse de ce jeu, il n’est donc pas impossible que je t’en reparle à l’occasion !

Séries

Peacemaker saison 2 – Je ne m’attendais pas à retrouver dans cette saison 2 (sans doute la dernière) tout ce que j’aime dans les trucs de super-héros modernes, mais aussi tout ce que je n’aime pas. Ce que j’aime, c’est ce mélange entre humour débile et situations extraordinaires, avec ici davantage de focus sur un principe fantastique que sur de grosses bastons un peu barbantes ; j’aime aussi que là où la série avait fait le choix de l’action dans sa première saison, elle axe ici son intrigue, et les échanges entre les personnages, davantage sur le plan de l’émotion, les rendant plus humains et crédibles. Mais il y a aussi ce que je n’aime pas : à présenter que Peacemaker fait partie de l’univers étendu de DC Comics (qui ne m’intéresse pas du tout) il faut le rattacher audit univers, ce qui signifie une plâtrée de personnages sortis d’autres films, et des cliffhangers laissés irrésolus parce qu’il faut bien appâter le chaland pour la prochaine série ou le prochain film de l’industrie. C’est bien dommage car ces défauts mis à part, Peacemaker 2e du nom est une vraie réussite, qui me fait presque apprécier le hair metal, c’est dire.

Prescription: Murder / Ransom for a Dead Man – Moi, il n’en faut pas beaucoup pour me lancer dans un défi ; par exemple, si j’entends deux personnes différentes dans une semaine me parler de Columbo, et si l’une d’elles s’est lancée dans le revisionnage complet de la série, ça me donne envie de l’accompagner. J’ai donc commencé au début, avec les deux téléfilms préfigurant la première saison de Columbo et m’introduisant au genre si particulier du howcatchem, où l’on sait qui est læ coupable dès le début, tout le plaisir étant de savoir comment iel va se faire avoir. Enfin, pas tout à fait : pour être honnête, dans ces 2 téléfilms Columbo s’en sort principalement par chance, mais je m’en fichais un peu, car j’ai été immédiatement séduit (encore plus dans le 2e film) par son attitude faussement détachée, sa propension à faire semblant d’être un incapable pour mieux ferrer son poisson : bref, j’ai trouvé Columbo incroyablement cool, et je commence à comprendre pourquoi cette série a eu un tel succès...

Junior Taskmaster – Alors que la saison 20 de la série mère est actuellement diffusée au Royaume-Uni, nous avons très légèrement varié les plaisirs en regardant l’unique saison (pour le moment) de la version pour enfants de Taskmaster. Alors, on ne va pas se mentir, ce ne sont pas n’importe quels enfants, puisqu’on a là une belle bande de nerds ; il n’empêche que le principe de l’émission s’avère parfaitement adapté à des candidat.es plus jeunes, et cela donne un ton généralement plus guilleret et moins cynique que la version pour adultes, ce qui n’est ni un mal ni un bien mais apporte un peu de fraîcheur à présent qu’on commence à bien connaître le concept.

Films

Shimmer Lake – Le problème des films avec des gimmicks, c’est qu’il y a un grand risque que, si tu enlèves ce gimmick, il ne reste pas grand-chose… Ainsi de Shimmer Lake, qui affiche sa parenté avec Fargo jusque dans son affiche, sauf qu’au lieu de raconter un crime commis par une bande de losers, le film raconte un crime commis par une bande de losers mais raconté à l’envers. Ça marche plutôt bien pendant les 3/4 du métrage, on se demande ce qui a amené à telle ou telle situation et souvent on est surpris, le récit mélange humour noir et petits arrangements lamentables… Sauf qu’une fois que tout a été dit, on se repasse l’histoire dans notre tête et on se rend compte que d’une part tout cela n’est pas très original, et d’autre part pas très logique par bien des aspects. N’est pas Fargo qui veut, même à l’envers.

Paris, Texas – Je rattrape cette semaine ma méconnaissance de quelques classiques du cinéma états-unien, en commençant par ce film de Wim Wenders qui n’est pas états-unien. Il n’a pas usurpé sa réputation de film magnifique, avec une photo impeccable, des acteurs tout en retenue, un récit qui sait prendre son temps et se déplier le long des grands espaces… Néanmoins (attention je divulgâche un peu) j’ai été assez désarçonné par la fin du film à travers laquelle j’ai du mal à voir en l’un des personnages principaux autre chose qu’un connard et un lâche. Ça rejoint donc, hélas, cette fâcheuse tendance à glorifier les types peu recommandables en nous montrant qu’eux aussi ils ont des petits cœurs qui saignent...

Strange Days – J’ai enchaîné avec ce film sentant à plein nez les années 90, dont je n’ai découvert qu’a posteriori qu’il avait été réalisé par la même personne que Zero Dark Thirty, que je n’avais pas aimé. Eh bien, j’ai au moins à moitié aimé Strange Days : son mélange de cyberpunk et de film noir marche plutôt bien, et cette dystopie perchée sur les craintes liées à l’an 2000 fonctionne plutôt bien, tout comme la technologie au centre de l’intrigue qui permet de se projeter dans l’expérience vécue de quelqu’un d’autre. Mais voilà, outre l’aspect un peu vieillot de l’ensemble, je n’ai pas vraiment compris l’intérêt de nous infliger non pas une, mais trois scènes de viol : pour souligner la cruauté des antagonistes, très bien, on avait compris merci. De même, le film nous tease tout du long un conflit communautaire entre les afro-américains de la ville et les flics, on sent que tout ça va se terminer en explosion… et puis non, car (attention divulgâchage) l’héroïne remet les preuves au commissaire intègre de la ville, qui arrête les flics pourris, et tout est bien qui finit bien. Je crois que je n’ai pas besoin de t’expliquer à quel point ça m’a fait l’effet d’une douche froide à la fin du film...

Phantom of the Paradise – Dernier film de cette semaine foisonnante, le délire de Brian de Palma qui mélange Faust, du glam rock, Le Portrait de Dorian Gray et Le Fantôme de l’Opéra, entre autres, n’est pas exempt de défauts : on aurait pu se passer de la légère homophobie latente se dégageant d’un des personnages, et le moins qu’on puisse dire c’est que son unique personnage féminin n’y est pas présenté sous son meilleur jour. Mais je pardonne ces travers, peut-être à tort, en face d’un film qui pulse de bout en bout, met tous les potards à 11 et fonce la tête la première dans une ambiance métaparodique avec des grosses guitares. Il faut, certes, accepter de s’y perdre : ce fut mon cas.

Jeu vidéo

Inscryption – Je me retrouve mitigé en finissant ma partie d’Inscryption, qui demeure tout du long de son récit un jeu très honnête de deck building, dans lequel on va se constituer une pile de créatures qui vont aller attaquer l’adversaire. Cet aspect-là des choses est tout à fait plaisant, et il n’est pas désagréable de le coupler à une ambiance d’horreur légère et un petit aspect escape game par endroits ; toute cette partie-là du jeu fonctionne à mon sens très bien. Mais je suis obligé de faire un divulgâchage léger pour indiquer que le jeu va changer d’ambiance par la suite, amenant un certain nombre de changements à la façon dont on y joue, et si ces changements ne sont pas désagréables, je me suis demandé ce qu’ils apportaient au final… J’en ressors donc avec la sensation d’un gimmick pas tout à fait bien exploité, ce qui est dommage vu comment ça débutait !

Musique

Snooper, Worldwide – Après la musique la plus longue du monde, la musique la plus courte. J’ai découvert Snooper via je ne sais plus quelles méandres et ai tout de suite regretté de ne jamais avoir écouté auparavant ce groupe de riot grrrls pour lequel il n’y a au final pas grand-chose à dire de plus que leur musique n’exprime : tout y est joué fort, vite, du punk sans aucune fioriture qui (je peux en témoigner) est parfait pour faire le ménage chez soi en bondissant partout. Qui plus est, l’album contient une des meilleures reprises des Beatles que j’ai entendues ces dernières années.

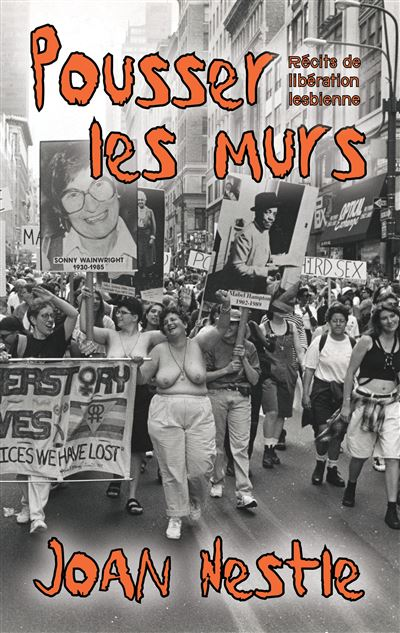

L’arrière-queer de Milouch

Pousser les Murs de Joan Nestle

Ça y est, je vous parle enfin de Joan Nestle !! Mais pas par le livre que je vous avais promis ! Aujourd'hui, je vais vous parler de Pousser les murs, un recueil de plusieurs de ses textes sorties aux éditions Hystériques & Associées (et oui, on se refait pas, Noémie Grunnenwald <3 <3).

Alors Pousser les murs qu'est ce que c'est ? Il s'agit d'un recueil de textes de Nestle mêlant réflexions politiques, récits de vies, nouvelles érotiques.. J'ai énormément apprécié la force de sa plume et ses pensées politique sur la création queer et les archives.

À l'aune des réflexions que j'ai en ce moment sur l'écriture queer, lire : « Les maisons d'éditions savent pourquoi elles nous sollicitent, nous devons savoir pourquoi nous écrivons » était plus que salvateur ! Et oui, tout est là ! Et ce que j'adore dans le travail de Nestle c'est qu'on sent sa formation matérialiste. La question de l'identité se pose bien sûr, mais elle va Au-delà de l'identité et adresse le rapport de force au sein des genres, des relations et des attirances. Les récits qu'elle pose sont ceux de lesbiennes qui interrogent tout à la fois : le genre, le relationnel, le patriarcat, la classe et la race. Pas étonnant que l'éditrice de Clochec soit aussi intéressée par son travail.

Oh et bien sûr elle y parle aussi de son incroyable œuvre d'archive aux archives lesbiennes de New-York mais je vous en dis pas trop pour juste vous teaser.

Mardi prochain (le 4 novembre) se tiendra une rencontre au Monte-en-l'air (à Paris) sur ce texte avec sa traductrice (Christine Lemoine) et Noémie Grunnenwald. Je pense que ça sera passionnant. J'y serai de mon coté pour sur !

Et toi

Cédric : Task

C'est une série télé de HBO dans laquelle Mark Ruffalo incarne Tom Bradis, un vieil agent du FBI qui semble avoir été mis sur la touche car il s'occupe de représenter le Bureau dans des foires à l'emploi. Il est usé, on sent bien qu'il y a un truc qui lui pèse, mais ne comptez pas sur moi pour vous dire de quoi il en retourne : son intrigue personnelle se dévoile progressivement au fil des 7 épisodes d'une heure de cette mini-série. Mais voilà, sa patronne convoque ce bon Bradis car elle a décidé qu'il était temps pour lui de retourner sur le terrain : elle le nomme responsable d'une petite task force dont le but est d'élucider une série de cambriolages violents qui ciblent des dealers de drogue. Ces crimes sont commis par Robbie Prendergrast et ses potes, des éboueurs qui fouillent dans les poubelles pour confirmer quand une maison louche leur semble abriter des dealers. Et même si ces invasions de domicile concernent des criminels, ça commence à énerver le FBI. D'où la task force. Par contre, détail important, l'agent Bradis ne choisit pas ses trois coéquipiers (des flics du comté et de l'État), ils lui sont imposés par sa hiérarchie.

On se retrouve donc dans un schéma classique de course-poursuite entre des gendarmes et des voleurs. Mais ce qui fait l'intérêt de Task, au delà de ses acteurs vraiment inspirés par leur rôles, c'est que la série s'intéresse autant à la vie familiale des deux protagonistes centraux qu'à l'aspect criminel. L'agent du FBI et le criminel ont chacun des situations personnelles complexes qui rendent l'intrigue savoureuse. On veut comprendre ce qui est arrivé à Tom Bradis pour qu'il se retrouvent dans cette impasse professionnelle, on veut saisir ce qui pousse Robbie à prendre autant de risques en s'attaquant à des gens qui ne rigolent pas. On peut regretter que les trois autres flics de la task force n'aient pas autant de place que le personnage de Mark Ruffalo, mais au moins la série ne se perd pas dans des épisodes bouche-trou : chaque épisode a son lot de rebondissements tant au niveau de l'enquête que des dramas familiaux respectifs. C'est une prémisse en or pour une table de Delta Green, il est aisé d'imaginer qu'au lieu de viser des dealers, la bande à Robbie s'attaquerait à des cultistes, par exemple.

Et toi, qu’as-tu compoté cette semaine ?

Par ailleurs :

— Un formidable éditeur pour faire dire n’importe quoi à des captures d’écran de jeux vidéos.

— J’ai concocté cette semaine, pour mon ami Jean-Baptiste, un double best-of des chansons de Jean-Luc le Ténia, et je me suis dit que je pouvais t’en faire profiter aussi. Voici donc plus de deux heures de musique en 2 CD, pour deux des facettes du personnage (j’ai volontairement écarté ses compositions les plus expérimentales et/ou glauques).

Des bises

et peut-être à dimanche prochain, en compagnie de Garance Midi.

Ajouter un commentaire: