La compote de Côme #180

Du dimanche 7 juillet au dimanche 14,

J’ai lu :

Weakless Universe - Une petite compote cette semaine, pour cause de départ en vacances, ce qui ne m’a pas empêché de jeter un œil sur ce jeu de rôle s’affichant comme un outil pour imaginer des cartes de relation, et diantre que j’aime ça les cartes de relations… Ici il s’agit donc d’imaginer des liens complexes entre des personnages sans vraiment les jouer, pour aboutir au final au genre de schémas que les plus conspirationnistes s’échangent sous le manteau. C’est amplifié, dans les exemples du jeu, par des intitulés abscons pour décrire les événements et les groupes qui se flottent autour, ce qu’au final je regrette un peu car ça empêche d’utiliser tout ça pour de vrai au sein d’une autre partie…

Le Roi Méduse tome 1 - J’avais un peu laissé de côté les œuvres de Brecht Evens, toujours d’une beauté à tomber par terre mais que je trouvais un peu pauvres narrativement ces derniers temps. Eh bien, on dirait bien qu'Evens est revenu au meilleur de sa forme avec ce Roi Méduse qui, c’est ironique, semble s’être construit à partir d’illustrations éparses auxquelles il a fallu coller un fil narratif… Le résultat, c’est le récit d’une longue descente dans la paranoïa d’un enfant coupé de tout par son père et s’inventant des pouvoirs, des ennemis, des choses cent fois plus grandes que lui qui veulent le concasser. On ne sait jamais ce qui est de l’ordre du fantasme et ce qui relève de la réalité, les moindres tentatives de désenfumage étant systématiquement battues en brèche… Et on quitte ce tome 1 avec beaucoup d’expectatives. Et, bien sûr, c’est toujours d’une beauté à tomber par terre…

Farewell, Good Night - Je ne sais pas si Farewell, Good Night est un jeu intéressant, même si la perspective d’échanger à deux autour d’un·e patient·e dans un hôpital psychiatrique et de ses souvenirs s’effilochant suite à une thérapie à base d’électrochocs est intéressante. Je sais en revanche qu’il a fallu une sacrée force intérieure à momatoes pour écrire ce jeu qui décrit en creux sa propre expérience sur le sujet. Rien que pour ça, pour la possibilité d’un jeu de rôle à être (aussi) un outil thérapeutique, c’est une œuvre importante et ce serait dommage de passer à côté.

Say We Do #2 - Je ne partage pas grand-chose de mes pratiques ludiques avec Paul Czege : je ne pratique pas le JdR en solo et encore moins en mélangeant mes univers intérieurs les uns aux autres, et je ne me sers pas du jeu pour explorer mon subconscient, pas plus que je ne crois aux pouvoirs mystiques du tarot divinatoire. Malgré toutes ces différences, je trouve toujours aussi agréable la lecture de Say We Do, qui dans sa 2e livraison aborde tous ces points, toujours avec le style tranquille de Czege. Parfois, il suffit que les choses soient bien écrites pour qu’on apprécie d’être porté vers d’autres horizons…

This Is How You Lose the Time War - C’est un pari risqué que de mélanger un roman d’amour (genre auquel je ne suis que peu perméable) à un concept de high science, comme on dit, mâtiné à grosses louches de voyage dans le temps. Et pourtant ça fonctionne, et ce qui surnage de TIHYLtTW ne sont pas les dizaines d’espaces et de temps esquissés par le livre (qui sont néanmoins passionnants) mais cette histoire d’amour improbable qui prend son temps pour mûrir, jusqu’à être insurmontable et s’ériger en récit admirablement tressé, là où les premiers chapitres faisaient presque office de nouvelles semi-indépendantes. C’est un livre que j’ai mis du temps à apprécier mais qui a fini par me conquérir, ne serait-ce que par sa langue ô combien poétique, qu’il me faudra relire à l’occasion, le genre de styles dont je suis tout à fait jaloux !

J’ai vu :

Conann - Les films étranges ne sont jamais décevants. Il faut avoir un sacré esprit pour imaginer un film dans lequel Conan est une femme, et sa barbarie explorée au fil de 6 incarnations, chacune plus âgée que la précédente et se chargeant de s’éliminer à mesure que le film progresse, tout cela sous le regard mi-amusé, mi-peiné d’un démon à tête de chien ; le tout sous la caméra très arty de Bertrand Mandico dont Les Garçons sauvages m’avait déjà intrigué (mais je ne l’avais pas vu). Certes, il faut aimer les films d’auteur tournés avec peu de moyens camouflés sous un vernis esthétique extrême pour apprécier Conann : ça tombe bien, c’est mon cas ! Pour les autres, l’aspect répétitif du film et les répliques parfois un peu trop grandiloquentes les perdront, et les scènes de massacre joyeux n’y feront rien, dommage…

Daaaaaalí ! - Je ne vois pas les Dupieux dans le bon sens et ce n’est pas grave car Daaaaaalí ! lui-même ne fonctionne pas de façon linéaire : il se camoufle en film presque normal dans son premier tiers - mis à part le fait (mineur) que des acteurs différents interprètent Salvador Dalí - avant de se mettre à empiler les couches narratives puis les mélanger comme un jeu de cartes mal assorti, et de tout embrouiller entre rêve et réalité, réalité et cinéma, passé et présent, au point ou plus rien n’a de sens et c’est très bien comme ça. C’est sur ce point un Dupieux plus réussi que d’autres, sans doute à cause de son (gentil) surréalisme assumé, et de sa fin pour une fois réussie qui vient refermer une à une les coquilles de ce drôle d’œuf, tout en laissant s’échapper un peu de folie par les fêlures qui demeurent.

J’ai écouté :

A Reference Of Female-Fronted Punk Rock: 1977-89 - Parfois, je sais pas pourquoi, on a envie de laisser de côté les chansons bricolées lo-fi, les petites mélodies tristes, les guitares acoustiques. On a envie de tout faire péter et de hurler à tout-tête, et quoi de mieux pour ça qu’une dizaine d’heures de titres punk chantés par des meufs badass ? Oui, je t’envoie sur un site russe pour récupérer cette incroyable compilation qui a disparu des archives d’Internet depuis quelques années, mais ce serait vraiment dommage pour toi de passer à côté de « Edith Nylon », “Rapist in the Park”, “Broken Wire Telephone”, l’indémodable “Johnny, Are You Queer?”, “My Eyes are Burning”, “Bel Ami”, et j’en passe… Vraiment un ajout indispensable à toute discothèque de bon goût !

Et toi :

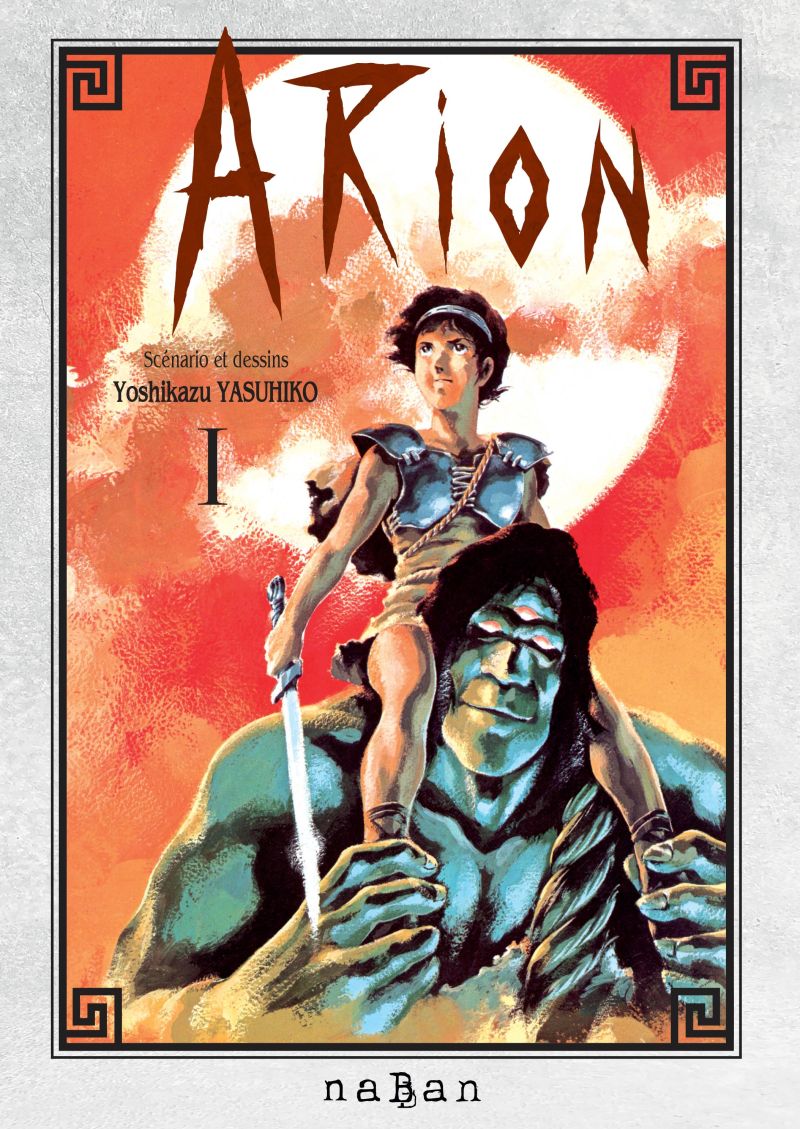

Steve : J’ai lu Arion, un manga de Yoshikazu Yasuhiko. Joie des bibliothèques municipales, elles me permettent parfois de découvrir des oeuvres dont je n'avais jamais entendu parler mais qui sont mises en avant sur les rayonnages. C'est ainsi que j'ai découvert Arion, manga initialement publié en 1979 et édité récemment en France. Un récit s'inscrivant dans la mythologie grecque et inventant un fils à Déméter qu'Hadès cherchera à enlever pour l'emmener vivre avec lui dans le royaume des morts. Sur sa couverture, les bibliothécaires de Villeurbanne avaient déposé un autocollant « coup de coeur » qui m'a attiré le regard et m'a poussé à l'emprunter. En ouvrant le bouquin, assis sur le canapé de mon salon, j'ai été soufflé par l'immense beauté de ses premières planches, à la fois pour leur usage du noir et blanc et par leur découpage extraordinairement dynamique. Je ne pensais pas découvrir ça dans un manga daté de la fin des années 70. Je n'ai pas encore tout lu, l'intégrale est en trois tomes, mais je sais déjà qu'il m'en restera de nombreuses images en tête.

)

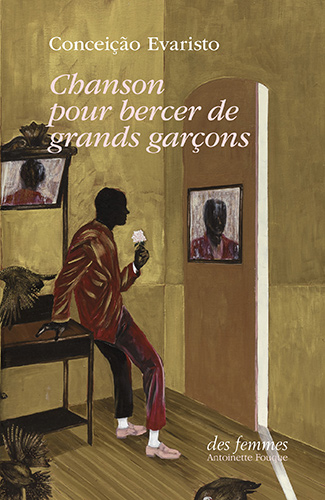

Julien - Enfant, parce qu'il était noir, Fio Jasmin n'a pas pu jouer le prince charmant au théâtre de l'école. Cette contrariété des rêves enfantins deviendra le moteur de sa vie d'adulte : il veut être aimé des femmes. Machiniste sur des trains qui ne répètent que rarement le même trajet, il apparaît dans des villes reculées du Minas Gerais, séduit des femmes et disparait de leur vie. Pérola Maria est sa femme, et l'on ne dit qu'elle ne prend du plaisir que si Jasmin la met enceinte. Elle l'aime, pleure de ses aventures multiples, puis oublie, quand bien même, parfois, une femme qu'elle ne connait pas vient lui présenter un des enfants de Jasmin.

Dans ce roman, pour la première fois, Evaristo place un homme au centre de sa narration. Fio Jasmin est une sorte d'ange de l'amour, qui aime la séduction, sait la pratiquer quelles que soient les conséquences, avec une légèreté qui confine à l'ingénuité. Mais une fois de plus, ce n'est pas tant à lui qu'on s'attache qu'aux femmes qu'il rencontre. De sa première conquête ferroviaire, femme enfant qui veut être enceinte et élever sa progéniture sans père, jusqu'à cette amante avec qui il passe vingt ans et qui, seule, finira par le quitter. Portraits puissants de femmes, encore une fois pour Evaristo, mais dont seules celles qui attendent encore quelque-chose des hommes souffrent. La plupart des femmes que Jasmin rencontrent prennent ce qu'il a à donner sans trop se faire d'illusion, charmées par l'homme charmant, mais pas plus épais qu'un instant fugace de bonheur, bien conscientes de ses roueries et de sa propension à l'évaporation. Ces portraits, c'est aussi une galerie de femmes qui décident, ou subissent le fait d'élever des enfants en solitaire dans une société qui juge durement la procréation hors mariage. Mais elles, elles s'en fichent, pour la plupart, et quand bien mème parfois elles souhaiteraient se venger de Jasmin, plus parce qu'il refuse d'être le père de leurs enfants, elles abandonnent bien vite.

Légèreté des hommes donc, qui va même jusqu'a l'absence de substance. L'humour masculin est vain et creux, comme Evaristo laisse le transparaitre au cours de quelques remarques percutantes au fil du texte presque l'air de rien, au détour d'une histoire. Jasmin n'est pas plus que ce que son nom suggère, une fragrance d'été qui s'évapore, a la fois sympathique par son ingénuité autant qu'insupportable par son inconséquence. Le désir ne pense qu'au désir, pas à ce qui vient après, quand bien même l'histoire s'avère fatale.

Et puis, vers la fin, comme une rédemption, Jasmin se rend compte qu'il est vide, qu'il n'a jamais vraiment fait attention aux autres, qu'il n'a jamais compris ce qu'il faisait. La révélation intervient auprès d'une maîtresse qui deviendra une amie, femme de caractère, une fois de plus, dont le grand amour contrarié était une autre femme. Retirer l'homme de l'équation amoureuse surprend Jasmin, qui se met à réfléchir, sans parvenir bien loin. Car ce sont les hommes, les grands enfants de la chanson (pour paraphraser le titre) : inconséquents là où les femmes sont responsables, incapables de prendre leur destin en main là où elles le choisissent ou l'affrontent. Et même si Jasmin, en dehors de ses coucheries, essaie de tour bien faire ce que la société lui a appris, il reste intrinsèquement irresponsable. Une irresponsabilité dont la narratrice ne lui tient pas vraiment rigueur, comme s'il ne pouvait pas en aller autrement pour cet homme enfant, esprit capricieux d'un amour qui n'existe que pour lui-même.

L'écriture d'Evaristo (dans la traduction d'Izabella Borges) est magnifique, dressant des portraits en peu de mots, des images sublimes émaillent le roman, comme cette fête des orangers, prétexte à la rencontre de la première amante de Jasmin, les mains de cette bijoutière qui enfile une à une ses bagues, ou encore la manière dont elle raconte cette histoire d'amour avec une amie de la narratrice, donnée comme prétexte à l'écriture de ce roman.

Superbe de bout en bout.

Chanson pour bercer de grands garçons est publié chez Éditions des femmes-Antoinette Fouque.

Mass : J'ai lu Les Aiguilles d'or. Michael McDowell nous plonge dans le New York du XIXe siècle, avec une ambiance et une richesse de détails qui rappellent l'œuvre de Dickens. Au cœur de cette fresque urbaine, nous suivons deux familles diamétralement opposées : les Shanks et les Stallworth.

Les Shanks, une famille matriarcale vivant dans le tristement célèbre « triangle noir », survivent en exploitant la misère humaine. En revanche, les Stallworth sont obsédés par le pouvoir, prêts à écraser les plus démunis pour accroître leur influence. McDowell ne nous propose pas de héros traditionnels, mais plutôt une galerie de personnages pris dans les méandres de la vie urbaine et de la lutte des classes.

Le thème principal du roman est la vengeance. Contrairement à un mystère classique, l'intrigue de Aiguilles d'or ne joue pas sur l'incertitude ; le lecteur sait d'emblée vers quoi il se dirige. La narration est directe, sans détours inutiles, ce qui renforce la tension entre les deux familles.

Bien que publié en 1980, le roman aborde des thèmes étonnamment modernes. McDowell propose une critique acerbe du patriarcat et de la moralité bourgeoise, qu'il présente comme des instruments de domination des masses populaires. La famille Stallworth, bien que représentant la classe dirigeante, apparaît abjecte dans sa vision du monde, poussant le lecteur à sympathiser avec les Shanks malgré leur violence et leur brutalité.

Malgré la réputation de McDowell comme maître de l'horreur et du mystère, Les Aiguilles d'or s'apparente davantage à une fable noire. La moralité, loin d'être l'apanage de la bourgeoisie, se trouve réévaluée dans le contexte des luttes de pouvoir et des inégalités sociales. McDowell nous invite à questionner les notions de bien et de mal, montrant que les opprimés, même dans leurs actions les plus sombres, peuvent susciter notre empathie.

Les Aiguilles d'or est un roman captivant qui, sans révolutionner le genre, offre une écriture efficace et une réflexion pertinente sur les dynamiques de pouvoir et de vengeance. McDowell, à travers une intrigue sombre, nous rappelle que la moralité est souvent un luxe que seuls les puissants peuvent se permettre. Une lecture agréable.

Et toi, qu’as-tu compoté cette semaine ?

Par ailleurs :

- Un cache-cache dans Super Mario Odyssey ? Mais pourquoi ceci n’est pas une possibilité officielle ??

- Les aventures de la montre de Marie-Antoinette.

- Jean de la Fontaine avait raison depuis le début : la tortue bat le lapin.

- Attention quand tu édites un PDF, il ne peut pas être plus grand que l’Allemagne.

Des bises

et peut-être à dimanche prochain, si je reviens sain et sauf de mes (premières) vacances.

-

Hello,

le lien pour "la tortue bat le lapin" ne fonctionne pas :)

Ajouter un commentaire: