La compote de Côme #168

Du dimanche 14 avril au dimanche 21,

J’ai lu :

The Complete Cloudy With A Chance Of Meatballs - Jamais avare de bons conseils, l’ami Jérémie m’a mis le week-end dernier ce volume entre les mains, recueil complet ou presque (un 3e tome est sorti depuis) des histoires qui ont inspiré un excellent film d’animation, il y a une quinzaine d’années. Là aussi, grand succès avec Madeleine, malgré ma traduction à la volée parfois un peu vacillante : mais comment ne pas trouver génial cet univers où la nourriture tombe littéralement du ciel, avec les impératifs logistiques que cela peut entraîner ? Je crois que j’ai préféré la logique du livre, dans lequel rien de tout cela n’est réellement expliqué, à celle du film qui cherche à insérer moult péripéties dans cet univers loufoque, mais les deux se complètent très agréablement !

Les Nouvelles Aventures de Lapinot tome 7 - Je suis, comme l’ami Jérémie, un indécrottable complétiste et je continue donc ma lecture des Lapinot nouveaux, alors que franchement ça ne s’arrange pas. Ici, la nouvelle copine de Lapinot a un peu plus de place, mais c’est pour apparaître toujours aussi impulsive, voire franchement malsaine dans certaines situations, ce qui est un trait de personnalité un peu trop présent dans ces albums pour qu’on ne se pose pas des questions sur la vision qu’a Trondheim des femmes. À part ça et un discours pas très intéressant sur les relations de couple, l’intrigue tourne cette fois-ci autour de l’art contemporain, avec tous les clichés du genre qu’on peut imaginer et sans aller beaucoup plus loin que ça. Il y a aussi quelques passages mous sur l’engagement militant et sur les idées qui vont changer le monde, et toutes ces choses tièdes et fades me confirment que Trondheim glisse tranquillement du côté boomer et ferait peut-être bien de s’en tenir à des scénarios de Donjon et des expérimentations graphico-narratives, car c’est là qu’il excelle le plus…

Lalaland of the Dead - Non, je ne suis pas vexé que l’ami Guillaume ait snobé mon excellente idée de jeu à quatre mains (la proposition tient toujours, Guillaume !) pour se concentrer sur ce mélange entre comédie musicale et zombies, car Lalaland of the Dead est une chouette proposition comme seul lui sait le faire, avec une idée stupide poussée jusqu’à son terme et traitée le plus sérieusement possible, avec un chouette système de jeu pour la soutenir. Étonnamment, l’aspect « comédie musicale » est finalement pas mal en retrait, ou en tout cas pas soutenue par beaucoup de règles, mais c’est sans doute pour le mieux ; en revanche, le côté « film de zombies » est exploré en détail, avec un système de lâcheté et d’héroïsme qui exploite bien les clichés du genre, et pas mal de conseils pour créer son propre cadre de jeu (sans compter le cadre livré avec le jeu lui-même). Bref, pour ce prix ce serait vraiment dommage de passer à côté !

Pirates de l’espace - Hasard de la pile de lecture, je lis cette semaine un jeu presque aussi illustré par Guillaume (« presque » car il s’agit ici d’une version pas terminée, donc avec peu d’illustrations). Tout est dit dans le titre de Pirates de l’espace, qui s’inspire très largement de Dungeon World dans ses règles qui englobent aussi bien la gestion, assez classique, des personnages-playbooks que celle du vaisseau et, plus original, de l’équipage, avec une logique de gestion à garder en tête si on ne veut pas finir sur la planche. Le tout est livré avec pléthore de tables aléatoires pour créer systèmes solaires et planètes et quelques conseils de création d’aventure par-dessus le marché (je regrette qu’il n’y en ait pas une clef en main, mais ça n’a jamais fait partie de la logique des jeux PBTA), le tout pour un prix imbattable puisqu’en « payez ce que vous voulez » ! J’ai donc hâte de voir ce que donnera la version finale car tel quel, c’est déjà très prometteur…

Dogmasters of the Wasteland - Grant Howitt a créé un jeu de deux pages au lieu d’une, et c’est un scandale. C’est aussi un jeu de ses jeux rigolos dans lequel on essaye de contrôler un animal géant dans un décor post-apocalyptique, en espérant que ce chien énorme ne détruira pas tout sur son passage, on lui pardonnera donc cette offense. Le jeu ne va pas chercher beaucoup plus loin que ça (il y a quand même tout un truc rigolo autour de croyances de l’ancien temps érigées en actes de foi, comme le fait de mettre une cravate qui vous transforme en personne sérieuse et sûre d’elle) mais ça tombe bien, on ne lui en demande pas plus, et j’ai à présent très envie d’écrire davantage de jeux avec des animaux géants.

Dans les yeux de Billie Scott - Non contente de m’avoir fait lire l’excellent It’s Lonely at the Center of the Earth de Zoe Thorogood l’année dernière, l’amie Melville m’a mis entre les mains ce premier livre de l’autrice qui parle de l’impact de l’art dans des vies ordinaires, de la façon dont une peinture, une chanson ou quelque chose d’autre peut changer les choses, même à très petite échelle, et tu penses bien que tout ça me parle beaucoup. C’est clairement une œuvre de jeunesse, avec ses défauts aussi bien narratifs que graphiques, mais sapristi que j’aurais aimé créer quelque chose de ce calibre il y a quinze ans, je suis donc bien mal placé pour émettre la moindre critique en la matière !

Petit traité d’écologie sauvage - Je les avais déjà vues passer sur les réseaux sociaux, ces mésanges d’extrême-gauche, mais je ne m’étais jamais demandé d’où elles venaient, et l’amie Melville m’a fourni la réponse cette semaine ! Ce Petit traité fait partie de ces bandes dessinées d’humour un brin absurdes dont je ne suis habituellement qu’assez peu client, mais ma foi, une satire ethnologique écrite par un ethnologue, avec un sain rappel de quelques principes écologiques, ça ne peut jamais faire de mal… Mon petit cœur de storyteller a froncé les sourcils (quelle drôle d’image) devant certains passages qui ne respectent pas tout à fait la logique (absurde) de l’ouvrage, mais ça m’a bien fait rire dans l’ensemble, surtout les passages d’ethnologie inversée qui imaginent combien nos usages quotidiens sembleraient étranges et mystiques à quelqu’un dont le cadre de référence est totalement autre…

The Stand - Arriver au bout de The Stand, le roman le plus long de King, n’a pas été une mince affaire, mais ça n’a jamais été une corvée et ce gros bouquin mérité amplement sa place dans le top 10, 5 ou 3 des publications de l’auteur (selon ce qu’on trouve ça et là). C’est une entrée atypique dans la bibliographie de King, surtout à ce point dans sa carrière, dans le sens où, pendant au moins 800 pages, ses éléments d’horreur et de fantastique se font des plus discrets : à la place, King examine d’une façon presque sociologique comment une société confrontée à la mort par épidémie de 99% de ses membres se déliterait petit à petit (c’est le premier tiers du roman, aussi passionnant et prenant que l’ami Steve le disait il y a quelques semaines) puis tâcherait de se reconstruire. Le roman finit par prendre des accents d’épopée mystique et se remplit de miracles, de rêves prophétiques et autres personnages mythiques, ce qui n’en fait pas un mauvais livre, loin de là ; King n’hésite pas à se débarrasser de certains personnages (auxquels on avait sacrément eu le temps de s’attacher) et arc narratifs en quelques paragraphes dévastateurs et lorsqu’on arrive à la conclusion, c’est avec le sentiment d’avoir lu quelque chose d’épique qui se finit avec plus d’espoir qu’on aurait pu le croire au départ, et sans beaucoup d’éléments inutiles. Vraiment un grand bouquin, que je suis bien content d’avoir (enfin) lu !

Les Groseilles de Novembre - C’est un livre dans lequel mettre une ostie dans un fusil, c’est s’assurer que celui-ci tirera juste ; dans lequel les bonhommes de neige connaissent bien des histoires d’amour ; dans lequel le diable est un gros nigaud, et les puissants pas mieux ; dans lequel manger une tarte au caca vous assure l’amour… On apprend tout cela et bien d’autres choses pendant la chronique d’un mois dans ce petit village d’Estonie, où le réalisme magique recouvre les jalousies ordinaires d’une patine de poésie. Une très belle découverte !

Page de pub :

J’ai vu :

L’Homme aux 1000 visages - Par coïncidence, ou peut-être parce que la révélation d’une histoire de ce genre en fait toujours surgir d’autres, je croise ces temps-ci beaucoup d’affaires d’usurpation d’identité, de vies bâties sur des mensonges, du vent. C’est le cas de l’homme au centre de ce documentaire, qui comme le titre l’indique n’a pas plus d’existence tangible que celle qu’il se donne, sans qu’au final rien à propos de lui ne soit sûr - ni son nom, ni son métier, ni son pays de résidence, ni aucun des détails qu’il confie - à part peut-être une mythomanie dévorante qui le pousse à séduire ces femmes et se construire dix vies différentes. Ce n’est pas, pour une fois, dans un but financier, et d’ailleurs si le documentaire pèche c’est sans doute dans ce manque d’explications, ces zones d’ombres qui demeurent jusqu’au bout dans une enquête qui ne sera pas allée jusqu’au bout. Mais peu importe, car la vocation du film était peut-être davantage dans le recueil de la parole des victimes de Ricardo (certaines, dans une vertigineuse mise en abîme, étant incarnées par des actrices) et dans cette fabuleuse séquence finale, dont je ne te révélerai rien mais qui s’avère réellement jouissive, même si un peu inutile au fond…

J’ai joué à :

J’ai écouté :

<br/

L’arrière-queer de Milouch :

Et toi :

Mass : J’ai lu L’interdépendance, tome 1 : L'effondrement de l'Empire de John Scalzi. C’est du space opera ; j'ai abordé ce livre pour la discussion du club de lecture du Bocal, bien que je n'y allais pas avec une grande confiance. Ces derniers temps, les space operas que j'ai lus m'ont laissé un peu sur ma faim, trop grandiloquents, focalisés sur des combats spatiaux mettant en scène des capitaines et des pilotes toujours d'une compétence et d'une ingéniosité extrêmes. Cependant, cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Dans ce récit, nous suivons plusieurs histoires qui se croisent au sein de l'Empire connu sous le nom de l'interdépendance. Cet Empire repose sur le Flux, une sorte d'autoroute constituée de trous de ver permettant aux vaisseaux de voyager entre les quarante-huit systèmes stellaires. L'auteur américain parvient à créer des personnages aussi complexes, qu’attachants, incarnant tantôt le rôle des gentils, qui peuvent parfois se révéler méchants et vulgaires, et des méchants, qui peuvent parfois sembler un peu idiots. Le récit est porté par un style de narration très agréable à lire, où les personnages se donnent à fond dans leurs péripéties. L'intrigue est bien menée, ponctuée de rebondissements, sans être trop complexe pour autant. À la fin de chaque chapitre, on se prend à vouloir en savoir plus sur la suite des événements, ce qui démontre le talent de John Scalzi pour maintenir l'intérêt du lecteur. Honnêtement, malgré mes réticences initiales, j'ai été agréablement surpris et j'ai passé un excellent moment de lecture. Je compte bien poursuivre avec enthousiasme cette trilogie. Je recommande vivement cette lecture à tous ceux qui apprécient les personnages charismatiques et un peu excentriques, ainsi que les aventures picaresques dans un cadre de space opera.

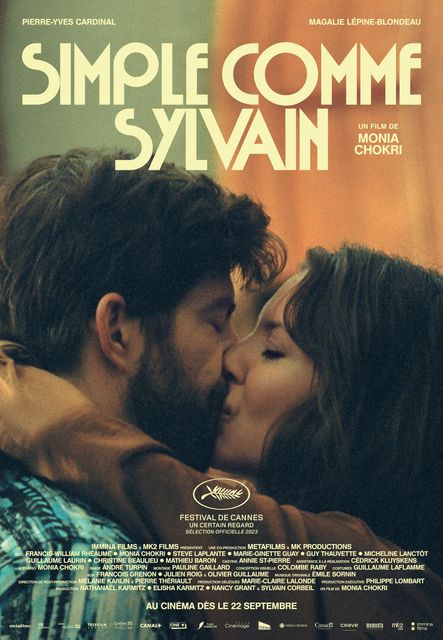

Cédric : Récipiendaire du César 2024 du meilleur film étranger, Simple comme Sylvain est un film de la réalisatrice Monia Chokri, qu'elle a également scénarisé et dans lequel elle joue aussi un rôle. Le film raconte comment Sophia (Magalie Lépine-Blondeau), qui enseigne la philosophie à des retraités, est confortablement installée dans sa vie bourgeoise. Elle est en couple avec Xavier, un intellectuel, et avec leurs amis montréalais du même milieu, ils boivent du vin en donnant leur avis et critiquant le monde avec désinvolture. On sent bien que Sophia a bien lu Simone de Beauvoir : elle fait chambre à part. Tout va pour le mieux pour eux : ils viennent d'acheter un chalet à quelques heures de voiture de la ville. Mais le bâtiment a besoin d'entretien, alors ils engagent Sylvain (Pierre-Yves Cardinal), un entrepreneur du coin. Et Sylvain est tout ce que n'est pas Xavier. Avec ce contracteur, tout est si simple, si direct, si facile. Je me demandais bien où le scénario allait pouvoir aller à partir de là, le coup de la bobo qui se dévergonde avec un gars du populo, c'est pas très nouveau. Mais Chokri s'amuse justement à pousser l'histoire jusqu'à sa conclusion logique. Ce n'est pas tant un film sur une relation amoureuse que sur l'atavisme de classe, le mythe du gros bon sens populaire, la vie déconnectée de certains penseurs, le romantisme amoureux, l'ennui bourgeois... Par moments, le film fait un peu trop carte postale québécoise (en particulier quelques plans en drone sur la forêt qui s'est drapée de couleurs automnales, qui fleurent bon la pub touristique), vous allez croire que tous les québécois possèdent un chalet (oh que non, d'autant que celui du film est débilement énorme). Mais on comprend pourquoi Simple comme Sylvain a gagné son César : Monia Chokri est bigrement douée.

Et toi, qu’as-tu compoté cette semaine ?

Des bises

et peut-être à dimanche prochain !

Ajouter un commentaire: